Management dans les médias : pourquoi ça patine ?

Les bons journalistes ne font pas les bons chefs. La profession est réputée pour son management difficile, voire toxique. En cause : culture et organisation.

C’est un constat posé régulièrement dans les rédactions. Les bons professionnels se révèlent assez régulièrement mauvais quand il s’agit de manager leurs collègues.

On se souvient d’un brillant récipiendaire du prix Albert Londres, dont le travail d’enquêtes et de reportage était salué par tous. Une journaliste émérite qui malgré une élection presque unanime a eu à faire face, à peine plus d’un an après, à une fronde de la rédaction qu’elle dirigeait. L’équipe remettait en cause, sans considération du bien-fondé de ses critiques, la stratégie et les méthodes de management mises en place.

Les journaux et médias regorgent d’exemples similaires de très bons professionnels inaptes à embarquer les autres, voire simplement à collaborer. D’où vient le problème et comment le corriger ?

1. Un individualisme culturel

Le journalisme est une profession où la concurrence est dure. Beaucoup d’appelés, peu d’élus. Et ce, dès les concours de journalisme, même si l’inflation des écoles reconnues par la profession (14 à date) a ouvert le jeu. Sans parler des plus de cent cursus journalistiques en écoles ou universités qui sont recensés en 2022.

De fait, l’accès à la profession semble plus aisé aujourd’hui qu’autrefois, au stade de l’enseignement. Les effectifs des écoles de journalisme ont été bel et bien multipliés par plus de sept entre 1980 et 2005.

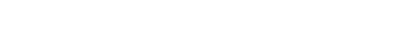

Mais pour ce qui concerne l’emploi, ce n’est pas la même limonade. Le nombre de titulaires de cartes de journalisme a certes augmenté de + 120 % entre 1970 et 2000. Mais on a assisté ensuite à une stagnation et stabilisation autour de 37.000 cartes de presse. Depuis dix ans, les effectifs officiels sont même en baisse (moins de 35.000 en 2021).

Et surtout il y a eu un peu plus de 1800 nouvelles cartes de presse en 2021, à comparer avec les effectifs d’étudiants toutes écoles confondues qui s’élevaient à 18.500 en 2020, soit dix fois moins. La réalité est dure : un(e) étudiant(e) sur dix environ obtient sa carte de presse l’année qui suit sa formation.

Je ne parle pas de la précarité des journalistes qui ne fait que s’accentuer en parallèle des difficultés économiques du secteur.

En résumé, le journalisme est une profession très concurrentielle où l’esprit de camaraderie réel qui peut exister dans les cursus, n’est jamais très loin d’une rivalité de fait.

Un exemple très concret de cet esprit individualiste est le fameux “carnet d’adresses”, trésor personnel qu’un journaliste ne partage pas (ou peu) avec ses collègues ou copains.

Par ailleurs, les journalistes, sauf exceptions, travaillent seuls. Ils signent leurs articles et travaillent leur marque personnelle pour accéder au rang de “plume”, beaucoup mieux rémunérés. Personnalités d’autant mieux payées qu’on les retrouve aussi sur les plateaux de télé en tant que chroniqueurs. Ils sont alors rémunérés quand ils sont réguliers.

Cet individualisme culturel s’atténue avec le numérique qui implique une collaboration avec d’autres métiers (tech, marketing, design) ou avec d’autres collègues (grosses enquêtes à plusieurs mains, voire à plusieurs titres de presse).

Mais j’ai pu vérifier que de jeunes journalistes numériques issus de grandes écoles n’étaient pas toujours les plus prédisposés à la collaboration. Ce fut le cas d’un ancien chef qui avait fait sienne la devise “le savoir, c’est le pouvoir” et qui évitait au maximum de partager son travail, ses contacts ou ses informations (sauf les ragots).

Méfiez-vous d’ailleurs de ceux qui insistent pour vous dire combien ils vous donnent tout, ou acceptent même de voir votre signature sur un document qu’ils ont conçu”.

Ces antiphrases sont à la mesure de la souffrance intérieure que cela leur cause. Pour décoder leur intention, il faut procéder par inversion :

Ça ne me gêne pas = ça me saoule grave, mais je le fais ostensiblement pour montrer combien je suis collaboratif et corporate”

La sélectivité très forte des écoles de journalisme favorise aussi les gens sûrs d’eux, assertifs et drôles au mieux, écrasants et humiliants, au pire. C’est ce qui s’est passé dans la rédaction numérique d’un grand site d’information public où le climat “potache” encouragé par les managers a vite dérivé sur des formes de harcèlement (moral ou sexuel en l’occurrence).

Quand le chef moque un subordonné, à propos de son look, son accent, ses goûts ou tourne en dérision ses opinions, c’est le début de l’instauration d’un rapport de force malsain, car la réciproque n’est pas possible sans risque professionnel. Même avec une petite tape sur l’épaule – toujours par antiphrase – “non je déconne”.

Autre technique assez répandue : balancer une pique “humoristique” en coupant court aussitôt à la possibilité de répliquer.

Ah oui, encore ta fameuse théorie fumeuse du “manque de désirabilité” de notre marque. Mais peu importe, moi, je voudrais surtout que (et on embraye sur un autre sujet)”. C’est comme les twittos qui envoient un trait méchant à leur interlocuteur, avant de le bloquer. Perché ! hihi.

2. L’organisation centralisée autour d’un chef de clan

Le fonctionnement clanique des entreprises, avec une cour regroupée autour du grand patron, favorise les jeux de pouvoir, les crocs en jambe dans la coulisse et l’ascension, au passage des plus vicieux.

C’est particulièrement vrai dans des environnements en mutation forte où le patron a besoin de pouvoir compter sur une équipe soudée, pour faire face à une partie de l’entreprise, arc-boutée sur le statu quo. Le problème survient quand la fidélité au chef et des critères affectifs l’emportent sur la compétence, notamment en matière managériale.

Cette fidélité et cette dimension affective favorisent l’esprit de cour autour du pdg. Et certains y trouvent un plaisir vaniteux palpable. J’ai pu assister à des scènes dignes de “Ridicule” où l’abbé de Vilecourt joué dans le film par l’excellent Bernard Giraudeau, était encouragé à poursuivre ses imitations comiques par les rires francs du pdg. Lequel signifiait leur disgrâce à d’autres plus infortunés employés par un commentaire lapidaire sur leurs propositions. Ridicules, ils étaient désormais tacitement invités au silence.

Le patron porte l’esprit d’une entreprise et son attitude fait contagion. Franc, honnête, juste. Ou retors, partisan et plus épris d’efficacité que de morale. Hélas, l’adage selon lequel le poisson pourrit par la tête se vérifie souvent.

C’est d’ailleurs l’illusion dans laquelle tombent de nombreux patrons. Ils auraient besoin de personnalités fortes, rudes, voire brutales, pour avancer. D’où la longévité étonnante des employés les plus toxiques.

Oui, je sais, mais c’est un rédacteur en chef incroyable”

Parfois on se sert de leur comportement de bulldozer social pour avancer plus vite. C’est un mal nécessaire croit-on.

Les leaders toxiques n’avancent pas dans leur carrière malgré leur comportement problématique. Ils réussissent grâce à lui ».

C’est l’avis de Mary-Clare Race, psychologue des organisations interrogée par l’ADN.

C’est aussi la conclusion de Assholes, a theory, le long métrage désopilant et pertinent de John Walker. Le connard réussit car c’est un connard autocentré qui amasse de l’argent, des titres, de la gloire en écrasant les autres, mais dont on finit par louer le succès. Trump, Berlusconi, Musk ? Oui, mais quelle réussite, ils feraient de bons chefs d’Etat.

Steve Jobs, harceleur, capricieux, autocentré ? Mais quel génie. »

Ce qui n’est jamais mesuré, c’est le coût indirect de ce type de personnalité qui étouffe la créativité, l’initiative, le talent de tout concurrent potentiel.

Une étude récente, par exemple, a observé les conséquences désastreuses d’un management toxique sur les organisations aux États-Unis, notamment en termes de fuite des talents.

J’ai vu partir des anciens collègues brillants à cause d’un manager toxique qui les harcelaient littéralement. Les deux ont terminé en dépression, mais le manager est toujours en poste. Le supérieur hiérarchique de ce manager toxique n’a même pas cherché à leur parler quand ils ont démissionné brutalement. Sans doute n’aurait-il rien appris, de toute façon.

On a vu des journalistes harceler notoirement les femmes de la rédaction pendant des années, sans qu’ils soient inquiétés le moins du monde par les RH ou la direction.Le plus choquant étant la cas PPDA, mais il est l‘arbre qui cache la forêt je le crains.

Les dirigeants soient sont dans le déni, soit de manière plus cynique ont choisi de ne pas s’atteler au problème par lâcheté, fainéantise ou par intérêt. De bons chiffres, de bonnes audiences TV peuvent protéger bien des pervers.

Tout comme dans l’affaire du chantage à la sextape, c’est bel et bien la victime Valbuena qui a été excommuniée de l’équipe de France, pas le coupable qui jouait trop bien au football.

C’est ce que raconte Mary-Clare Race à propos des sociétés financières qu’elle à étudiées :

Beaucoup d’entre elles savaient qu’elles avaient un problème de comportement toxique sur le lieu de travail et de leadership dysfonctionnel, mais elles ne voulaient pas toujours que quelqu’un vienne et lève le voile sur ce problème, car elles auraient alors à y faire face.”

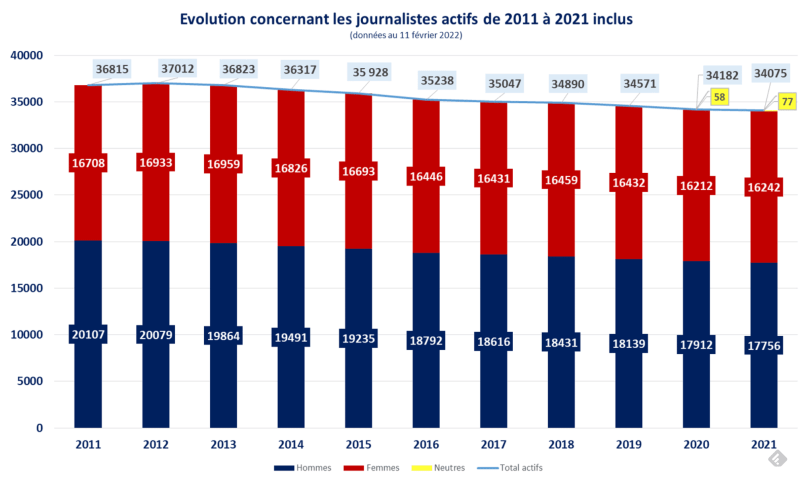

82% des travailleurs américains ont déclaré qu’ils pourraient potentiellement quitter leur emploi à cause d’un mauvais manager. Le pire secteur étant celui de la santé, mais les médias ne faisaient pas partie de l’étude.

3. Les dynamiques d’ascension sociale

La question se pose dans les rédactions, comme ailleurs (je pense à la politique), des critères d’ascension professionnelle, laquelle est associée très souvent en France à l’attribution de fonctions managériales.

Pourquoi celui-ci grimpe-t-il et pas lui ? La première raison est liée à la compétence professionnelle. On fait grimper des bons éléments, des personnes efficaces, rapides, travailleuses.

Mais d’autres raisons beaucoup plus fréquentes tiennent à l’aisance relationnelle des employés, notamment vis-à-vis des chefs.

Il y a l’attitude du lèche-bottes que joue toujours les premiers de la classe (toujours en avance pour rendre son rapport, mettre à jour son fichier, ou faire exactement comme le chef veut, sans jamais questionner sa méthode).

Mais le plus habile sait se rendre utile et entrer dans une complicité avec le chef, notamment en l’amusant (si possible au détriment des autres). Il sait se placer dans les grandes réunions, fréquente goulument les puissants, aime à se voir invité dans les cénacles.

En Angleterre la discussion au pub, l’afterwork, fait beaucoup plus pour la promotion que les bons résultats sur tableur

Au Japon, les nomikai, réunions avec les collègues et le patron, sont un passeport pour l’ascension dans l’entreprise. c’est le seul moyen de créer un lien vrai avec son chef, car c’est un rare moment ou peut s’exprime le honne – le vrai sentiment

En France la culture du lobbying britannique existe aussi bel et bien et les plus calculateurs, sournois et ambitieux sont naturellement avantagés

Ces ambitieux déploient par ailleurs une énergie considérable à connaître les dynamiques d’amitié/inimitié entre les puissants qui leur permet de se placer.

Ils amassent les ragots comme autant de flèches potentielles à leur carquois. Car c’est un plaisir de jouer les uns contre les autres dans des jeux de billards à plusieurs bandes, à la manière de “House of cards” ou “Profit” (pour les plus vieux) en faisant dire à certains ce qu’ils pensent eux-mêmes, ou en discréditant patiemment leurs concurrents. Et surtout en gardant la maîtrise de l’information. Savoir, c’est pouvoir est leur crédo.

Or ces ambitieux se retrouvent très souvent à manager autrui car en France, “l’entreprise les récompense par l’encadrement de plusieurs personnes. À la clé, un meilleur salaire et un niveau social plus élevé. Sauf que cette même personne n’est peut-être pas faite pour encadrer d’autres personnes.” estime Mary Race.

Ils ne peuvent pas être de bons managers, car ils sont beaucoup plus intéressés par leur destin personnel que par l’intérêt de l’entreprise. Cela est d’ailleurs vrai également d’un certain nombre de pdg “mercenaires” dont l’objectif n’est pas forcément la santé sur le long terme de l’entreprise qu’ils dirigent, mais le bilan à l’issue de leur exercice synonyme d’une prime exorbitante. D’où les saignées parfois, justifiées par un objectif de rentabilité à court terme qui accélère le décès du patient plus qu’ils ne le soignent.

4. Le manque de formation

Je n’ai moi-même été formé au management que des années après avoir eu une équipe sous ma responsabilité. C’est un fait que dans les médias, la compétence technique vous propulse chef assez souvent.

Mais la formation, elle, peut mettre des années avant de se présenter. Et rien n’est moins évident qu’encadrer autrui. Se connaître soi-même déjà, identifier ses failles et tâcher de se maîtriser/corriger. Observer et écouter ses collaborateurs, adapter son style de management à leur niveau/besoin d’autonomie et de compétence, rester sur les faits, pas les impressions ou les “on-dit”, valoriser son équipe, la faire grimper. Protéger, encourager, donner les moyens de l’épanouissement. Et questionner, critiquer aussi des pratiques sur la base d’argumentations et de chiffres. En tenant compte des contraintes et moyens offerts.

Rien à voir avec le manager qui reproche à ses collaborateurs leur manque d’efficacité, après leur avoir enlevé tout moyen de réussir.

Comment tu ne t’envoles pas, toi à qui je n’ai coupé que les ailes et raboté la queue, après t’avoir crevé les yeux ?”

Technique classique de la double contrainte très appréciée du pervers narcissique.

5. L’absence d’éthique

Il y a des techniques certes, qui s’apprennent mais si vous n’avez pas confiance fondamentalement en l’autre, cela ne fonctionnera pas.

Je voyais bien aux techniques employées par mon ancien chef, qu’il avait bien suivi son cours sur l’entretien de recadrage. J’ai suivi le même, probablement. En revanche la déstabilisation de mauvaise foi ne faisait pas partie de l’enseignement qu’on m’avait donné.

Mon chéfaillon, lui, passait une partie de son week-end à me stalker sur Internet, pour repérer les fautes éventuelles, afin de me déstabiliser et me pousser à la défensive.

Tu as travaillé pour X, sans me le dire”

Quoi ? Non, jamais !

Et de faire une recherche en direct pour aboutir sur une de mes conférences pour donner de la visibilité à mon employeur. Je lui fais remarquer.

Peu importe, j’aurais dû être informé… » Et boom, morigéné, alors que j’ai juste fait ce pour quoi j’étais payé (cf fiche de poste).

Toutes les techniques de management du monde ne changeront pas la philosophie et la morale de la personne au départ.

Croit-elle en l’être humain ? Préfère-t-elle se tromper en épargnant un coupable ou punir un innocent ? Est-elle plus intéressée par son sort ou cherche-t-elle à défendre un intérêt supérieur ? Sa boîte, la qualité de son travail, la société ?

Un manager toxique, c’est souvent quelqu’un qui pense qu’on tire plus de ses collaborateurs en les flagellant, qu’en les valorisant. Ou qui ne peut pas valoriser les autres, car il est dans un délire narcissique qui le pousse à étouffer toute lumière concurrente. Ou qui inverse la règle : louanges publiques, tacles en privé.

Sans oublier les « control freaks », incapables de déléguer, car n’ayant confiance qu’en eux-mêmes.

6. Reconnaître et contrer les sales cons ?

Laurent Testot a été interrogé par France Inter. Pour ce spécialiste d’histoire, journaliste, scientifique, les connards sont des personnalités psycho-pathologiques, souvent asociales qui cochent 6 familles de critères, toutes conditionnées par un total égocentrisme en amont :

- Le manque total d’empathie

- La capacité très forte à manipuler autrui

- Une intolérance très forte à la frustration

- Ne pas supporter les écarts des autres

- La tendance à blâmer autrui

- L’art de faire culpabiliser autrui

Robert Sutton, professeur à l’université Stanford, donne, lui, dans “objectif zéro sale con” des indices précis permettant de repérer un manager toxique. “Redflag” si ce dernier…

- Lance des insultes personnelles

- Envahit l’espace personnel d’autrui

- Impose des contacts physiques importants

- Profère des menaces et pratique des formes d’intimidation verbale et non verbale

- Dissimule des propos vexatoires sous des plaisanteries sarcastiques et de prétendus taquineries

- Envoie des courriels cinglants

- Critique le statut social professionnel

- Humilie par des remontrances publiques

- Coupe grossièrement la parole

- Porte des attaques hypocrites

- Jette des mauvais regards

- Traite les gens comme s’ils étaient invisibles…

Comment lutter contre ces managers toxiques ?

Déjà l’identifier comme tel. Ce qui n’est pas si évident quand, comme moi, on croit en la nature humaine, et que l’on accorde toujours à autrui le bénéfice du doute.

Fixer des limites à votre manager. Contester les fausses accusations, dénoncer le ton blessant ou humiliant, dire que l’on n’accepte pas les blagues qui visent à vous rabaisser, même avec un “je déconne”.

Définir ses propres limites d’acceptabilité. Pour moi, après des mois d’agissements harcelants et toxiques, le déclic a été la mise en place d’une fausse procédure de recrutement sur ma propre fonction par mon employeur. Dans ce cadre, lors d’un faux entretien pour candidater à ce nouveau poste, lequel correspondait pourtant totalement à mes missions et à mon poste. Mes réalisations et mon investissement ont été niés et dépréciés, afin d’entériner un recrutement extérieur déjà acté, officieusement, et formaliser un déclassement de mon poste que je remplissais objectivement parfaitement.

Contacter les RH, sauf si votre manager est protégé par le grand chef. Là, vous êtes cuit, il ne vous reste qu’à partir et vous battre. Non, sans avoir pris conseil auprès d’un avocat, et cherché soutien auprès de vos amis.

7. Améliorer le management dans les médias ?

Les solutions sont implicitement contenues dans les problèmes soulevés.

Ajouter de l’éthique dans la profession ? Cela semble difficile, tant le problème est global, concerne tous les métiers, et pas nécessairement plus les journalistes que les autres.

En revanche, on peut agir sur l’organisation, la formation et l’information aux salariés :

1. Mettre en place un dispositif d’alerte et d’enquête au niveau des RH et en garantissant que les salariés ne seront pas sanctionnés pour leur dénonciation, si elle est fondée, ou systématiser la mise en place d’un référent harcèlement.

2. Ne pas associer systématiquement promotion et management.

3. Faire tourner les managers (comme au Monde), pour éviter les indéboulonnables caciques qui ne sont plus opérationnels.

4. Former tout nouvel encadrant. au management d’équipe classique et pourquoi pas aux techniques de communication non-violente (évidemment inefficace pour les pervers)

5. Informer et former les salariés sur les signaux d’alerte et les agissements harcelants qui ne sont pas acceptables et constituent des infractions au code du travail, voire au droit pénal.

La vraie solution réside naturellement dans les critères de choix des managers par les dirigeants. Ceux-ci peuvent décider de privilégier la fidélité et l’entre-soi du club privé, ou tâcher de garder un équilibre plus juste avec tous les employés. Des patrons dont le courage d’écarter les managers toxiques apportera in fine beaucoup plus de valeur à l’entreprise sur le long terme. Mais derrière cette décision, réside un choix moral fondamental : est-ce que je privilégie mon clan, ma carrière, mon bilan, mon confort, ou des valeurs d’équité et de respect d’autrui ?

Cyrille Frank

Directeur de la formation et de la transformation digitale chez CosaVostra

Lisez notre newsletter Mediarama : bonnes pratiques, usages, tendances, business